A questão é actualmente objecto de discussão em França. Também despertou a minha atenção para este tema a leitura de um documento. Mères Porteuses; Extension du Domaine de l´Aliénation (elaborado no âmbito de uma fundação, Terra Nova – La Fondation Progressiste), em que a análise dos desafios que coloca a legalização da maternidade de substituição no plano ético é feita de modo particularmente completo e bem fundamentado. E despertou a minha atenção, a ponto de reproduzir e divulgar nestas linhas as teses aí expostas, pelo seguinte.

Nas tão discutidas questões de bioética, é habitual apresentar como progressistas as perspectivas que mais acentuam o valor da liberdade. Romper uma barreira moral tradicional, um interdito, é visto como sinal de progresso social. Neste caso, em especial, invoca-se, para justificar a legalização desta prática, a liberdade de os casais estéreis e de os pares homossexuais poderem ter acesso à procriação, tal como o respeito pelas escolhas pessoais livres das “mães de substituição”. Os maiores travões a este tipo de mentalidade libertária são habitualmente associados às posições do magistério da Igreja Católica, que acentua o valor da dignidade da pessoa humana como limite ao da autonomia individual.

Assim, e quanto a esta questão, é clara, e já conhecida, a oposição desse magistério à maternidade de substituição. Na instrução da Congregação para a Doutrina da Fé Domum Vitae, «sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação» de 1987, afirma-se (II, A, 3) que se trata de uma prática «contrária à unidade de matrimónio e à dignidade da pessoa humana». E também: «A maternidade substitutiva representa falta objectiva contra as obrigações do amor materno, da fidelidade conjugal e da maternidade responsável; ofende a dignidade e o direito do filho a ser concebido, levado no seio, posto ao mundo e educado pelos próprios pais; em detrimento da família, instaura divisão entre os elementos físicos, psíquicos e morais que a constituem». Mais genericamente, também aí se afirma (II, B, 8), a respeito do pretenso “direito ao filho” frequentemente invocado para justificar esta prática: «Um verdadeiro e próprio direito ao filho seria contrário e sua dignidade e à sua natureza. O filho não é algo devido e não pode ser considerado como objecto de propriedade; è um dom, “o maior” e o mais gratuito dom do matrimónio, e é testemunho vivo da doação recíproca dos seus pais.»

Em França, a legalização da maternidade de substituição tem sido defendida por personalidades de vários quadrantes, mas sobretudo por sectores ditos “progressistas” e “de esquerda”. Consta dos documentos preparatórios do Partido Socialista relativos à revisão das leis de bioética. A Fundação Terra Nova propõe-se «refundar a “matriz ideológica” da esquerda progressista e promover os seus ideais» e um outro documento surgido no seu seio também tomou posição a favor da legalização da maternidade de substituição. Ora, o documento em causa (subscrito por trinta académicos, médicos e políticos, entre os quais os antigos primeiros-ministros socialistas Michel Rocard e Lionel Jospin) pretende reagir a estas posições e afirmar, de forma muito categórica, que, pelo contrário, essa causa não pode ser considerada “progressista” e “de esquerda” e representa um verdadeiro retrocesso social. E serve-se de uma argumentação que acaba por aproximar-se da do magistério da Igreja Católica em alguns aspectos importantes. É o que veremos de seguida, podendo daqui extrair-se a conclusão de que princípios frequentemente apresentados como reflexos de “conservadorismo” ou “progressismo” não o são verdadeiramente, que aquilo que se quer fazer passar por progresso social é, no fundo, um grave retrocesso, e que as questões da bioética e da justiça social não estão desligadas.

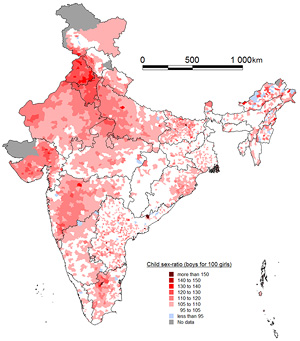

Em síntese, o documento sustenta que a maternidade de substituição representa «a mais recente e a mais chocante das extensões do domínio da alienação», ou seja, da “coisificação” e instrumentalização da pessoa, assim ferida na sua iminente dignidade. Traduz-se na mercantilização do corpo feminino e na exploração de mulheres pobres (sistematicamente são pobres as mulheres candidatas a “mães de substituição”; não é por caso que o fenómeno se difunde na Índia), sujeitas a um controlo intrusivo do seu corpo e a uma relação contratual desigual e alienante com empresas e clientes abastados. É equiparada à escravatura e à prostituição (também esta apresentada como exploração alienante e contrária à dignidade da pessoa, cuja legalização representa um retrocesso social, contra o que possam afirmar sectores também tidos por “progressistas”). À “mercantilização do sexo” é equiparada a “mercantilização do útero”, domínio igualmente íntimo e estreitamente ligado à dignidade e afirmação pessoais. O corpo é igualmente instrumentalizado, neste caso de forma não temporária e com a particularidade de essa instrumentalização ser destinada à obtenção de um “produto”: o bebé.

Para além dos riscos e danos psicológicos que envolve – e que, como veremos, são denunciados com vigor – a maternidade de substituição é condenável, antes de mais, por isso mesmo: por representar uma “etapa suplementar” de alienação, de “coisificação” da pessoa e de uma sua capacidade intrínseca, neste caso a sua função procriativa. Do mesmo modo que não foram, enquanto tal, os danos físicos, psicológicos ou económicos envolvidos, os seus efeitos patogénicos, a conduzir à abolição da escravatura, mas, antes de tudo, um postulado de respeito pela dignidade da pessoa, assim deve proceder-se quanto a esta prática. É, a este propósito, evocado o artigo XVIII da Declaração dos Direitos de Homem e do Cidadão de 24 de Junho de 1793: «nenhum homem pode vender-se ou ser vendido, a sua pessoa não é uma propriedade alienável». E é lançado o desafio da plena consagração do princípio da inalienabilidade da pessoa humana no século XXI.

A mercantilização do corpo é, desde há muito, vedada pela ordem jurídica. Nos termos do artigo 16º, nº 1, do Código Civil francês, «o corpo não pode ser objecto de direitos patrimoniais». E é também esse o princípio proclamado em 1991 pela Organização Mundial de Saúde. Há quem defenda que a proibição da maternidade de substituição deve restringir-se às situações de exploração económica e lucrativa, deixando de lado as da sua prática desinteressada e altruísta. Mas a investigação empírica vem demonstrando que estas situações são raríssimas. Compreende-se que o sejam e que só situações de grande carência económica levem mulheres a sujeitar-se a tão traumatizante experiência. Algumas legislações (como a britânica) proíbem os pagamentos, mas prevêem a “compensação de despesas” que acabam por ter efeito idêntico. E será sempre difícil o controlo judicial de compensações indirectas ou não monetárias (bens em espécie, férias, possibilidades de trabalho, etc.).

A exploração comercial desta prática vem assumindo facetas chocantes. Há empresas norte-americanas que, a troco de preços exorbitantes, garantem a supervisão rigorosa das condições de alimentação e saúde das gestantes e até, nalguns casos, o recurso ao aborto em caso de insatisfação com o “produto” (o preço total só é pago a final: “no product, no payment”). No outro extremo, na Índia, os preços são muitíssimo mais baratos e a oferta de “mães” também muito mais abundante. A estas são proporcionadas “férias pagas” com a exigência de total separação da família, com a garantia de rendimentos correspondentes a vários anos de trabalho e sem o estigma associado à prostituição, que seria uma alternativa para essas mulheres. O chamado dumping social (a concorrência na base de mais desvantajosas condições laborais) estende-se, assim, ao domínio tão precioso da vida e da maternidade. As empresas indianas publicitam o baixo custo dos seus serviços, o exotismo da viagem e a vantagem do “desapego emocional” em relação a uma mãe culturalmente estranha aos clientes. Contra a concorrência indiana, alegam as empresas ucranianas mais garantias de boas condições sanitárias. A lógica mercantil da concorrência afirma-se, pois, em toda a sua dimensão.

Mas mesmo que a exploração comercial esteja afastada (o que é difícil e raro, diga a lei o que disser), não estão afastados os danos psicológicos que esta prática necessariamente envolve e que a seguir se analisarão.

O valor da autonomia individual, dos clientes e das mulheres prestadoras do serviço é enfatizado pelos partidários da legalização da maternidade de substituição. Mas sobre essa direito prevalece – afirma o documento - «o direito à dignidade da pessoa humana, a obrigação da sociedade de proteger os direitos dos indivíduos, mesmo contra eles mesmos, sobretudos dos mais frágeis». Citando o Comité de Orientação da Agência de Biomedicina, também aí se salienta que «do princípio da dignidade humana deriva a ideia de que o Estado deve proteger os cidadãos contra eles mesmos quando exercem a sua autonomia em sentido contrário à sua dignidade, e isto apesar do seu consentimento. Neste caso, o consentimento é provavelmente distorcido, quer pelas características necessariamente imperfeitas da informação disponível quanto ao desenrolar imprevisível da gravidez, quer pela perspectiva atraente de uma indemnização financeira que, em muitos casos, altera a liberdade de escolha». Eu acrescentarei que, por idênticos motivos, pode considerar-se irrelevante o consentimento no caso da prostituição ou da venda de órgãos, tal como seria irrelevante uma escravidão consentida, mesmo que esta (como sucedeu em muitas épocas e pode suceder ainda hoje) pudesse assegurar a sobrevivência económica do escravo, de outro modo posta em causa. E também pode considerar-se irrelevante o consentimento no caso da eutanásia, também ele distorcido pela fragilidade própria da situação existencial que normalmente lhe subjaz.

Tal como na instrução Donum Vitae e no excerto acima transcrito, neste documento também se afirma que não há um “direito ao filho”, mas antes os “direitos do filho”. E estes são o de não ser objecto de qualquer convenção ou contrato, de não ser tratado como uma mercadoria e de conhecer as condições do seu nascimento. Cita-se a resposta da antropóloga Françoise Héritier à revista L´Express, de 25/2/2020, a propósito da maternidade de substituição: «Confunde-se muitas vezes o “direito ao filho” com o “direito do filho”. Eu sei que a nossa sociedade não tolera a frustração, mas esse direito ao filho não existe, porque, neste caso, o filho não surge automaticamente». Negar o “direito ao filho” tem outras implicações –acrescento eu – em matéria de bioética e de regime da procriação medicamente assistida: pode levar à rejeição da procriação heteróloga, por exemplo.

Como também tem sido salientado pelo magistério da Igreja Católica, rejeita-se a ideia de que tudo o que é tecnicamente possível é lícito («tout ce qui se peut se doive»), de forma peremptória: «O combate humanista obriga a sair deste cientismo que, conjugado com a tentação de fazer do direito do indivíduo a obter o que quer o fim último de tudo, prognostica um futuro temível».

O documento debruça-se sobre os danos psicológicos que a maternidade de substituição pode acarretar para o filho, para a “mãe de substituição” e para os outros filhos desta, sublinhado, antes de mais, que se trata de matéria em que deve ser liminarmente rejeitada qualquer ideia de experimentação ou de assunção de riscos de ocorrência desses danos.

O filho não deixa de sentir o abandono da “mãe de substituição”. Cada vez se conhecem melhor os intercâmbios entre a mãe gestante e o feto e a importância desse intercâmbio para o salutar desenvolvimento físico, psicológico e afectivo deste. Esse intercâmbio chega a ter uma dimensão genética e ajuda a construir a própria identidade da criança. Esta não poderá experimentar a segurança de reconhecer, depois do nascimento, o odor, o calor, o tom de voz e os batimentos cardíacos da mãe em cujo corpo habitou durante vários meses. Por outro lado, quando vier a saber que foi objecto de um contrato, há-de sofrer com isso.

A “mãe de substituição” também sofre graves danos porque uma qualquer mulher não fica indiferente ao que lhe acontece quando está grávida. Este estado não é uma actividade, mas um acontecimento simultaneamente biológico e biográfico. Transforma a sua vida na sua integralidade: fisica, psicologica e moralmente. Não se trata de uma actividade que possa ser realizada num dia e interrompida no outro. A mulher não pode deixar de viver a gravidez como sua e de sofrer com o abandono do filho. É, por isso, compreensível que, mais tarde, queira ter o direito de visitar o seu filho (e o que lhe responder, então, quando a lei lhe nega esse direito?). O útero é inseparável do corpo e da pessoa, não é um alojamento temporário, ou um instrumento técnico.

Os outros filhos da mulher poderão sofrer danos psicológicos quando souberem que o corpo da mãe albergou um estranho à família e recear que também eles possam um dia ser abandonados e vendidos.

Dir-se-á que tudo isto já sucede quando uma criança é abandonada ou “dada” para adopção. Mas essa é uma situação que não pode ser evitada (se tal fosse possível, seria evitada). Aqui, estamos perante um abandono deliberadamente programado. Mais: é a própria lei que institucionaliza o abandono. É como se a lei vedasse a obrigação mais natural que existe: a de assumir a vida de que se é autor.

A maternidade de substituição tem dado origem a problemas de ordem jurídica de muito difícil solução. Poderão ser um interessante campo de estudo para estudantes de Direito, mas os dramas humanos que lhes estão associados não podem deixar de suscitar inquietação.

O documento em análise elenca os vários problemas possíveis, começando por salientar que a maior parte deles nem sequer se relaciona com questões de ordem monetária (de onde se conclui que não basta proibir a onerosidade dos contratos para afastar os problemas a que pode dar origem a maternidade de substituição). Mesmo quando a “substituição” se dá entre pessoas com relações familiares (o que por vezes sucede), ocorrem conflitos com graves repercussões nessas relações.

Um primeiro grupo de problemas surge quando a “mãe de substituição” muda de ideias e quer assumir a maternidade ou abortar. No caso In Re Baby M, de 1988, o Supremo Tribunal de Nova Jersey, salientando os inconvenientes da prática da maternidade de substituição na perspectiva do interesse do filho, deu razão à gestante que quis ficar com a criança, Mary Beth Withehead, a qual veio a tornar-se, depois, uma militante opositora dessa prática. No entanto, será difícil sustentar esta posição quando a lei não veda a possibilidade de os contratos em questão negarem à gestante este direito .

Ainda que a “mãe de substituição” não queira ficar com a guarda da criança, pode querer visitá-la ou obter informações sobre ela. Devem tais direitos ser-lhe negados?

Outro tipo de problemas surge quando são os clientes a mudar de opinião, designadamente porque a criança sofre de alguma doença ou não corresponde às suas expectativas, porque nascem gémeos ou porque o casal se separa entretanto.

Há conflitos relativos às imposições dos clientes a respeito da conduta da “mãe de substituição” durante a gravidez: regime alimentar, proibições de fumar ou de viajar.

E há, também, conflitos relativos às condições de pagamento. A ameaça de não entrega da criança é uma forma de pressão de que a gestante por vezes se serve para fazer valer os seus pretensos direitos de conteúdo patrimonial.

Ao tomar conhecimento destes problemas, a conclusão que retiro é a de que eles serão sempre prováveis, que nenhuma das soluções possíveis pode ser satisfatória e que o melhor será sempre evitar que eles surjam, cortando o “mal pela raiz”, proibindo a maternidade de substituição.

Nesta, como noutras questões, há quem defenda que a legalização se impõe para enquadrar uma prática que necessariamente há-de ocorrer, no próprio país ou em países estrangeiros onde ela é legal, evitando-se, desse modo, a precariedade da situação jurídica das crianças que venham a nascer. A este tipo de argumentação responde o documento, salientando que os problemas assim suscitados podem ser resolvidos sem a legalização da maternidade de substituição e, sobretudo, afirmando categoricamente que a função do Direito não é a de ceder ao “facto consumado”, responder a qualquer desejo ou acompanhar acriticamente qualquer tipo de evolução social. O Direito tem uma missão pedagógica de tutela de valores. Não é a circunstância de determinadas práticas puderem ocorrer no estrangeiro (pornografia infantil, ou o tráfico de órgãos), ou até aí serem legais (a poligamia, por exemplo, que também pode suscitar problemas de precariedade da situação jurídica do cônjuge), que exime o sistema jurídico nacional de cumprir essa sua missão pedagógica.

Este é um princípio que me parece oportuno relembrar e que tem aplicação noutro tipo de situações como o aborto, a eutanásia ou outras práticas relativas à procriação medicamente assistida, questões que os vários Estados vão regulando de forma mais ou menos permissiva. As crescentes facilidades de deslocação internacional podem frustrar uma intenção restritiva do legislador nacional, mas este não tem que submeter-se ao “facto consumado” e à inevitabilidade de uma cada vez maior permissividade. Quanto mais não seja, porque se mantém sempre o seu papel pedagógico.

O documento em análise não ignora os dramas dos casais inférteis, que estão quase sempre na base da procura da maternidade de substituição . A resposta a esses dramas há-de passar pela facilitação do acesso e do processo de adopção. Uma resposta que – acrescento eu – deve estar presente sempre que se defendem restrições à legitimidade ética de práticas de procriação medicamente assistida propostas como resposta a esses dramas.

O documento conclui reforçando a ideia de que causa da legalização da maternidade de substituição não pode ser considerada uma causa “progressista” ou “de esquerda”. Pelo contrário, representa uma regressão social, uma degradação das mulheres, de modo especial as mais pobres. Tem subjacente uma lógica ultra-liberal: basta o interesse recíproco numa transacção para a legitimar, sem que se reconheça uma comunidade de valores e normas; as leis do mercado estendem-se ao corpo humano, ignorando o papel protector e civilizador da Lei. É estranho que pessoas habitualmente tão críticas da extensão da lógica do mercado aos domínios da saúde e da cultura, aceitem tão facilmente essa extensão ao domínio da mercantilização do corpo. É sintoma de egoísmo social a indiferença perante a situação de mulheres pobres que, só por serem pobres, se sujeitam a algo a que ninguém gostaria de ver sujeitas a esposa ou a filha.

Alguns limites tenho que apontar, porém, a este documento.

Um deles é o de que parte do princípio de que o aborto é um direito da mulher e um sinal de progresso social. Esse direito seria posto em causa pela limitação que os contratos de maternidade de substituição colocam à livre gestão do corpo da mulher. Ora, se há exemplo flagrante de instrumentalização e “coisificação” de outrem, mais até do que a maternidade de substituição, esse é o do aborto, em que se suprime a vida de outrem, forma mais extrema de atentar contra os seus direitos e a sua dignidade de sujeito.

Por outro lado, o documento não toma posição quanto à adopção por uniões homossexuais, questão que divide os seus subscritores. Ora, também essa questão surge como reivindicação de um “direito ao filho”, direito que não existe, como afirma o documento. É o direito do filho e o seu interesse que devem prevalecer sobre as pretensões dos candidatos à adopção e são esse direito e esse interesse que reclamam que àquele seja proporcionada a situação que mais se aproxima da filiação natural, a que mais se aproxima da situação da das outras crianças, a presença de um pai e de uma mãe. Se assim não for, se prevalecer o pretenso “direito ao filho” dos candidatos à adopção, também estaremos perante uma instrumentalização e “coisificação” da criança.

Com estes e outros limites, parece-me de realçar a postura deste documento, sobretudo porque, como disse acima, mostra como causas frequentemente apresentados como “progressistas” não o são verdadeiramente, que aquilo que se quer fazer passar por progresso social é, no fundo, um grave retrocesso, e que as questões da bioética e da justiça social não estão desligadas. E que princípio defendidos pelo magistério da Igreja Católica podem sê-lo com vigor idêntico (porque têm uma dimensão universal, e não estritamente confessional) por sectores à partida dela bem distintos.